Prévention, prise en charge, accompagnement des populations vulnérables… Les besoins en santé sont multiples. Par ses décisions et avis, le Conseil d’État veille à ce que les réponses apportées aux usagers soient toujours conformes à la loi et aux droits de chacun.

Un déploiement des « salles de shoot » conforme à la loi

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a prévu la création de "salles de consommation à moindre risque" pour acceuillir les consommateurs de drogues. Elles sont désormais appelées "haltes soins addictions » ou, plus communément, « salles de shoot ». Les personnes majeures peuvent y consommer des stupéfiants en leur possession, sous la supervision de professionnels de santé. Sur place, elles peuvent bénéficier de conseils pour limiter les risques liés à la consommation et accéder à des soins et de la prévention. Expérimenté à Strasbourg et Paris, le dispositif est encadré par un cahier des charges national publié par le ministre de la Santé en 2022.

Favoriser l’accès aux soins

Début 2023, des associations de riverains demandent au Conseil d’État d’annuler ce cahier des charges : elles lui reprochent d’inciter à la consommation de drogue sans prévoir d’accompagnement suffisant pour aider les usagers à s’en détacher. Les salles de consommation contreviendraient ainsi au droit à la vie, garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Mais pour le Conseil d’État, on ne peut pas considérer que le dispositif encourage l’addiction. Il rappelle que l’objectif des « haltes soins addictions » est non seulement de réduire les risques sanitaires liés à la consommation de drogues, mais aussi d’inciter les usagers de drogues à s’orienter vers des modes de consommation à moindre risque et de les mener vers des traitements de substitution ou de sevrage.

2 haltes soins addictions expérimentées, à Paris et à Strasbourg

Le cahier des charges n’avait pas à prévoir de mesures supplémentaires pour contrôler l’entrée des consommateurs dans un parcours de soins ni pour vérifier la qualité des substances consommées. Par ailleurs, contrairement aux arguments avancés par les requérants, le Conseil d’État rappelle que la loi n’impose ni consultation du public ni accord du préfet de police avant d’ouvrir une salle de consommation. À cet égard, le choix d’implanter les « haltes soins addictions » au plus près des zones de forte consommation pour réduire les nuisances au maximum est parfaitement conforme aux objectifs fixés dans la loi de 2016 par le Parlement. Le recours des associations est rejeté.

***

Diagnostics prénataux : la femme enceinte doit pouvoir décider

En 2023, les Gouvernement soumet pour avis au Conseil d’État un projet de décret sur les diagnostic prénataux qui met en œuvre les évolutions prévues par la loi bioéthique du 2 août 2021. Le texte précise notamment les modalités de réalisation de ces diagnostics et de la communication des résultats à la femme enceinte et à l’éventuel autre parent. Les diagnostics prénataux (DPN) sont des examens.

Diagnostics prénataux : la femme enceinte doit pouvoir décider 2022. Image d’un fœtus révélée au cours d’un diagnostic prénatal (DPN). En 2023, le Conseil d’État rend un avis sur un projet de décret qui met en œuvre les évolutions prévues par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. réalisés au cours de la grossesse pour détecter in utero différentes affections qui pourraient demander un suivi particulier ou, en cas d’affection particulièrement grave et incurable, une interruption médicale de grossesse (IMG).

Le choix de la femme enceinte doit être protégé

Le Conseil d’État rappelle que toutes les décisions relatives à sa grossesse doivent revenir à la femme enceinte. Il propose donc de modifier la rédaction du projet de décret pour s’assurer que la femme enceinte et le professionnel de santé décident « ensemble » de la façon dont le deuxième parent est informé – ou non – de la réalisation et des résultats d’un DPN. Le Conseil d’État s’est aussi interrogé sur la possibilité d’informer d’abord la femme, puis, si elle y consent, l’autre membre du couple dans un second temps.

Il note que c’était la volonté des parlementaires qui ont amendé la loi de 2021, afin d’éviter que l’autre membre du couple ne fasse pression sur la femme enceinte pour qu’elle recoure à une IMG ou qu’elle n’y recoure pas. De plus, le Conseil d’État recommande de supprimer la possibilité d’informer le second parent par écrit pour éviter toute incompréhension des résultats et s’assurer que ceux-ci sont bien communiqués dans le cadre d’une consultation médicale.

***

Jeux d’argent : le message de prévention à la radio est justifié

2023, France. L’obligation d’intégrer un message d’avertissement contre le jeu excessif aux publicités pour les jeux d’argent et de hasard est légale pour le Conseil d’État

L'offre de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne a considérablement augmenté ces dernières années, particulièrement lors des confinements successifs liés à la Covid-19. En 2023, plus de 1,3 million de Français seraient des joueurs excessifs ou à risque. Comment les protéger du risque d’addiction et de ses conséquences ? Dans un arrêté du 29 juillet 2022, le ministre de la Santé exige que toute publicité pour des jeux d’argent ou de hasard inclue un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique.

Un message de prévention obligatoire

Le Bureau de la radio, association qui réunit des acteurs de la radio privée commerciale, conteste la légalité de ce texte et saisit le Conseil d’État. Le message de prévention peut être inscrit à l’écran pour les publicités diffusées à la télévision ou au cinéma, mais une lecture à voix haute s’impose à la fin des spots publicitaires à la radio. L’association estime que les acteurs radiophoniques sont lésés par rapport aux autres médias : le message d’environ dix secondes pourrait dissuader certains annonceurs du secteur des jeux de hasard de diffuser leurs publicités puisque la durée du spot détermine son prix.

Pour le juge, la contrainte est justifiée par sa finalité – la protection de la santé publique – et par son impact au regard du nombre de personnes concernées – en 2019, près d’un Français majeur sur deux a joué au moins une fois dans l’année à un jeu de hasard ou d’argent. Le Conseil d’État juge également que cette mesure n’entraîne pas d’inégalité de traitement entre les médias. Si le contenu du message doit rester le même, sa forme doit s’adapter aux spécificités de chaque média : sur les supports visuels, il doit être visible pour être lu par le public, tandis qu’à la radio, le message doit nécessairement être verbalisé.

***

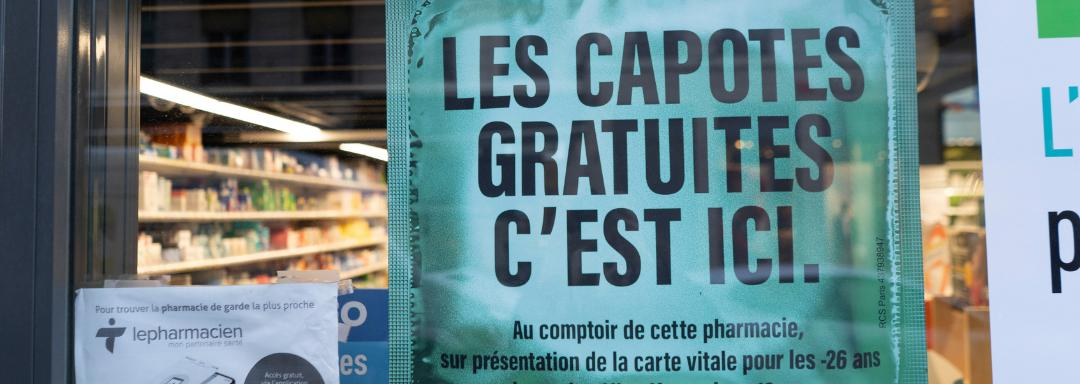

Remboursement des préservatifs en pharmacie pour les moins de 26 ans

Comment faciliter l’accès des jeunes à la contraception et prévenir les infections sexuellement transmissibles ? En septembre 2023, le Conseil d’État rend un avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024 qui prévoit le remboursement par l’Assurance maladie des préservatifs délivrés en pharmacie pour les moins de 26 ans.

Mais une question se pose : est-il possible de la restreindre aux pharmacies alors qu’elles ne détiennent pas le monopole de la distribution des préservatifs et que ces produits ne nécessitent pas de prescription médicale ? Ce remboursement ne crée-t-il pas une inégalité vis-à-vis des autres commerces vendant aussi des préservatifs ?

Pour le Conseil d’État, les pharmacies occupent une position à part : elles font partie intégrante de la stratégie de prévention et de santé publique dans laquelle s’inscrit ce remboursement. Les professionnels de santé qui y travaillent pourront en effet dispenser des conseils de prévention aux jeunes et vérifier leur statut d’assuré social.